di Antonio Campati e Veronica Riniolo

Maggio 2025

Introduzione

Parlare di partecipazione politica dei giovani significa, da un lato, confrontarsi con una narrativa dominante che racconta le nuove generazioni come apatiche o disinteressate al futuro delle nostre comunità; e, dall’altro, da un punto di vista più propriamente scientifico, implica affrontare una serie di sfide teoriche, analitiche e metodologiche, a partire da un interrogativo ineludibile: che cosa significa partecipazione politica nel contesto odierno ormai digitale, post-classista, multiculturale e disintermediato (Raniolo 2024: 35)?

Non esiste un consenso unanime sul significato di partecipazione politica. Le interpretazioni spaziano dalle definizioni istituzionali più tradizionali, che la circoscrivono a comportamenti finalizzati a influenzare l’azione di governo e la selezione dei suoi rappresentanti (Verba e Nie, 1972), a visioni più ampie che abbracciano il principio secondo cui tutto è politica. Di conseguenza, lo spettro delle pratiche riconducibili a questa categoria si presenta davvero ampio e variegato. È indubbio che le concettualizzazioni restrittive della partecipazione politica, che quindi escludono le forme emergenti di partecipazione, così come le definizioni estremamente ampie e prive di confini, che includono una vasta gamma di attività, incidono significativamente sulle modalità con le quali viene descritto l’attivismo politico delle giovani generazioni.

Un quadro già così complesso deve essere collocato all’interno di una cornice più ampia, quella cioè delle trasformazioni dei regimi democratici, sia nella loro dimensione interna – riguardo alle pratiche di decisione, partecipazione e deliberazione – sia nella loro dimensione internazionale – con i preoccupanti fenomeni di democratic backsliding che minacciano seriamente gli equilibri geopolitici globali. L’analisi delle forme di partecipazione politica giovanile tocca entrambe le dimensioni, perché se è vero che la maggior parte delle issue che i giovani sentono più vicine riguardano il contesto nazionale, allo stesso tempo, è consolidato il fatto che essi sono sempre più interessati a intervenire su tematiche globali (l’ambiente su tutte) nell’arena pubblica internazionale. Concretamente, con quali modalità fanno sentire la loro voce? E quali fattori o attori possono influenzare il loro interesse o impegno nella politica?

Gli influencer: una nuova élite?

Per capire se ci sono modalità di partecipazione esclusive dei giovani, occorre partire da un dato imprescindibile, legato al profondo mutamento del contesto sociale e politico che registra innanzitutto l’ingresso di nuovi attori sulla scena pubblica, come influencer e celebrità, il cui ruolo va ben oltre quello di semplici spettatori, poiché – soprattutto attraverso i social network – condizionano campagne elettorali, promuovono referendum e mobilitano fette più o meno ampie delle opinioni pubbliche. È ormai un dato acquisito che, nel giro di pochi anni, si è passati dai politici che reclutano gli influencer per valorizzare le loro campagne politiche, agli influencer che si prestano alla politica on demand, o che si candidano realmente a ruoli politici (Nunziata, 2023, p. 126). Sorgono allora spontanei questi interrogativi: in quale misura gli influencer che discutono temi politici sono in grado di mobilitare i giovani, incentivando la loro partecipazione sia online che offline? Fino a che punto possono essere considerati come veri e propri agenti di socializzazione politica, al pari della famiglia o del gruppo dei coetanei?

Recenti studi (Harff e Schmuck, 2023) evidenziano come i giovani percepiscano gli influencer come figure più “genuine” e “attraenti” rispetto ai politici di professione o ai giornalisti. Gli influencer sono infatti visti come simili a loro, cittadini comuni considerati più affidabili rispetto ad altri attori, i cui messaggi possono essere influenzati al contrario da interessi strategici (ibidem). Questa ridotta distanza può quindi accrescere l’impatto che influencer o Youtuber possono avere sui giovani stessi (Zimmermann et al., 2022). I video con contenuti sociali e politici pubblicati su YouTube sono inoltre considerati come più moderni, motivanti e interessanti rispetto all’informazione trasmessa dai media tradizionali (ibidem). In base alla ricerca di Harff e Schmuck (2023), inoltre, i giovani che seguono influencer che discutono di politica tendono, nel tempo, a partecipare di più. Nello specifico, i due studiosi evidenziano come gli influencer abbiano principalmente la capacità di mobilitare azioni politiche di breve termine, spesso legate a cause specifiche.

Le analisi più recenti, quindi, spingono ad alcune prime riflessioni.

Da un lato, gli influencer possono rappresentare una fonte di informazione per le nuove generazioni, raggiungendo, tra l’altro, un pubblico molto ampio. Essi contribuiscono ad aumentare il senso di efficacia politica interna: la semplificazione di questioni complesse, resa possibile da un linguaggio accessibile, facilita l’avvicinamento ai temi politici e rafforza la fiducia nelle proprie capacità di comprensione e azione. L’analisi di Harff e Schmuck (2023) ha infatti evidenziato una relazione tra il seguire influencer che trattano argomenti politici e l’aumento della percezione di autoefficacia politica.

Dall’altro, però, esiste il rischio di un’eccessiva iper-semplificazione che potrebbe sfociare nella manipolazione delle opinioni, specialmente tra coloro con minori competenze critiche, o quando gli stessi influencer non dispongono di adeguate conoscenze politiche. La ricerca di Zimmermann e colleghi (2022) evidenzia infatti come i giovani percepiscano un rischio di manipolazione delle opinioni nei video pubblicati su YouTube aventi contenuti di tipo sociale e politico, al contrario dei media tradizionali considerati più affidabili e oggettivi, in linea con quanto emerso da studi condotti in altri paesi europei. Non da ultimo, c’è un ulteriore rischio da non sottovalutare ed è riconducibile a quei casi in cui il discorso degli influencer accentua (anche aprioristicamente) la sfiducia nei partiti o nelle istituzioni, o assume tratti populisti: ciò può avere un impatto negativo sull’efficacia politica esterna dei giovani, contribuendo all’allontanamento delle nuove generazioni dalla politica istituzionale. Il quadro, dunque, si presenta come particolarmente complesso con risultati non univoci e con posizioni più ottimiste e altre più pessimiste rispetto alla relazione tra giovani, influencer e politica.

Come studiare la partecipazione politica giovanile oggi

È evidente come queste trasformazioni richiedano un ripensamento critico e una riformulazione – terminologica e di contenuti – della partecipazione politica. In altre parole, occorre mettere a fuoco i criteri per distinguere ciò che è partecipazione politica da ciò che non lo è anche alla luce dell’influenza che hanno assunto personalità che, fino a poco tempo fa, avremmo considerato estranee al circuito della politica.

Un obiettivo così importante è strettamente legato alla questione relativa a come studiare e “misurare” la partecipazione politica dei giovani. Si tratta di un problema metodologico cruciale che incide sul tipo di dati raccolti e, di conseguenza, sulla fotografia del loro interesse e coinvolgimento negli spazi della politica. Per esempio, la domanda – che ancora si ritrova in molte survey – “Partecipi a comizi?” rischia di non riflettere più interamente il panorama e il linguaggio odierno delle forme e delle arene di partecipazione giovanile.

Senza tuttavia sottovalutare il fatto che – come ci suggeriscono alcune indagini recenti (European Commission 2022) – gli spazi tradizionali della politica rimangono comunque importanti: iI 40% dei giovani europei (15-30 anni) considera il voto alle elezioni locali, nazionali ed europee lo strumento più efficace per far sentire la propria voce.

Avendo sullo sfondo le questioni fin qui indicate, l’obiettivo di questo paper è molto più circoscritto ed è volto ad approfondire il rapporto tra giovani e politica nel contesto della democrazia italiana, attraverso i dati raccolti mediante survey somministrata da IPSOS per l’Istituto Toniolo.

La prima parte si sofferma sull’interesse dei giovani italiani per la politica, facendo emergere delle tendenze significative, che andranno a sfatare alcuni luoghi comuni ormai consolidati, a partire dal tema della presenza (o assenza) di spazi di partecipazione. Non pochi giovani, infatti, vogliono partecipare alla vita politica, ma ritengono di non avere a disposizione dei luoghi dove esercitare tale interesse o vocazione.

Nella seconda parte si presentano le modalità, tradizionali o innovative, attraverso le quali i giovani fanno sentire la propria voce, provando a incidere nel dibattito pubblico. Accanto alle forme tradizionali – e su questo punto i dati della survey sono interessanti perché la fiducia nei partiti è sì bassa, ma in crescita rispetto agli ultimi anni – emergono nuove azioni nella sfera digitale che rappresentano una parte consistente dell’impegno dei giovani.

L’ultimo paragrafo è dedicato alle prospettive future: vengono infatti indicate alcune suggestioni per cercare di comprendere verso dove si sta orientando la partecipazione politica dei giovani e i principali interrogativi che rimangono aperti.

1.0

Tra (dis)interesse e fiducia nella democrazia

1.1 Disinteresse o assenza di spazi politici?

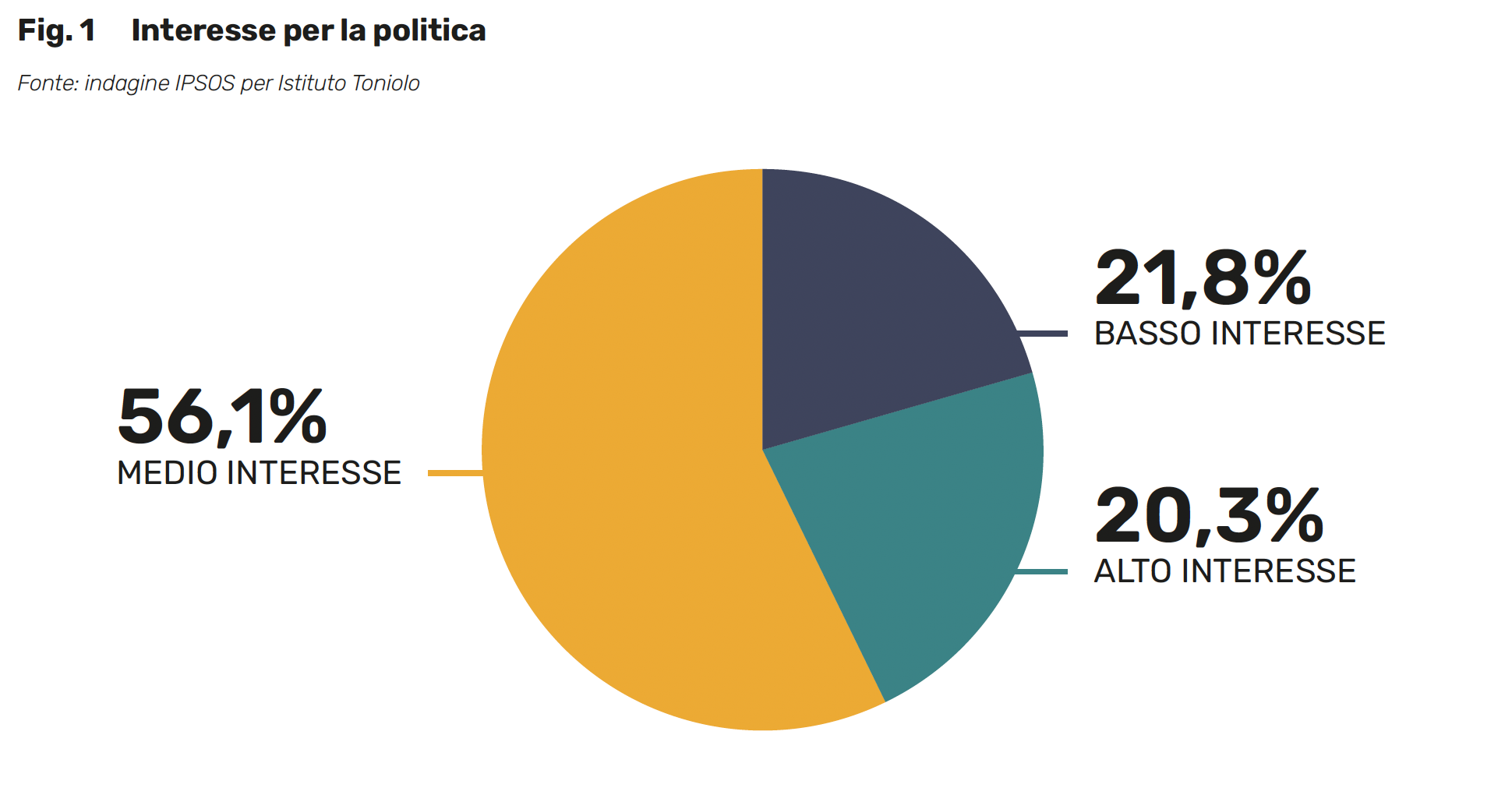

Come già accennato, la narrazione sul presunto disinteresse dei giovani attraversa spesso i discorsi pubblici. Tuttavia, i dati della nostra rilevazione ci restituiscono un quadro differente, peraltro in linea con quanto emerso da una recente ricerca condotta in un numero significativo di paesi europei (Bonanomi, Introini, Pasqualini, Rosina 2025). A fronte di un 21,8% di intervistati che dichiara un basso interesse per la politica, il 56,1% dichiara un medio interesse e un 20,3% un alto interesse (Fig.1). Questo significa che il 76,4% dei giovani italiani intervistati di età compresa tra i 18 e i 34 anni si interessa abbastanza o molto alla politica.

È tuttavia necessaria una ulteriore precisazione. Considerata la distinzione per genere, le giovani donne mostrano valori di interesse nei confronti della politica più bassi rispetto alla controparte maschile: a fronte del 25,9% di giovani intervistati che dichiara un livello di interesse elevato, la percentuale scende di oltre 10 punti percentuali per la componente femminile, pari al 14,3%. A ciò si aggiunge che sono molte di più le giovani donne che dichiarano un basso interesse per la politica (27,4%) rispetto ai giovani uomini (16,6%). I fattori che contribuiscono a spiegare tale divario tra uomini e donne, qui sintetizzati ma meritevoli di un’analisi più approfondita, sono molteplici e strettamente interconnessi. Si tratta di barriere di natura interna – come una ridotta percezione di efficacia politica da parte delle giovani donne e processi di socializzazione che hanno riprodotto e condotto alla interiorizzazione di stereotipi di genere, secondo cui, per esempio, le donne sarebbero meno idonee a ricoprire posizioni di potere – e barriere di natura esterna, legate alle difficoltà di accesso e permanenza negli spazi della politica.

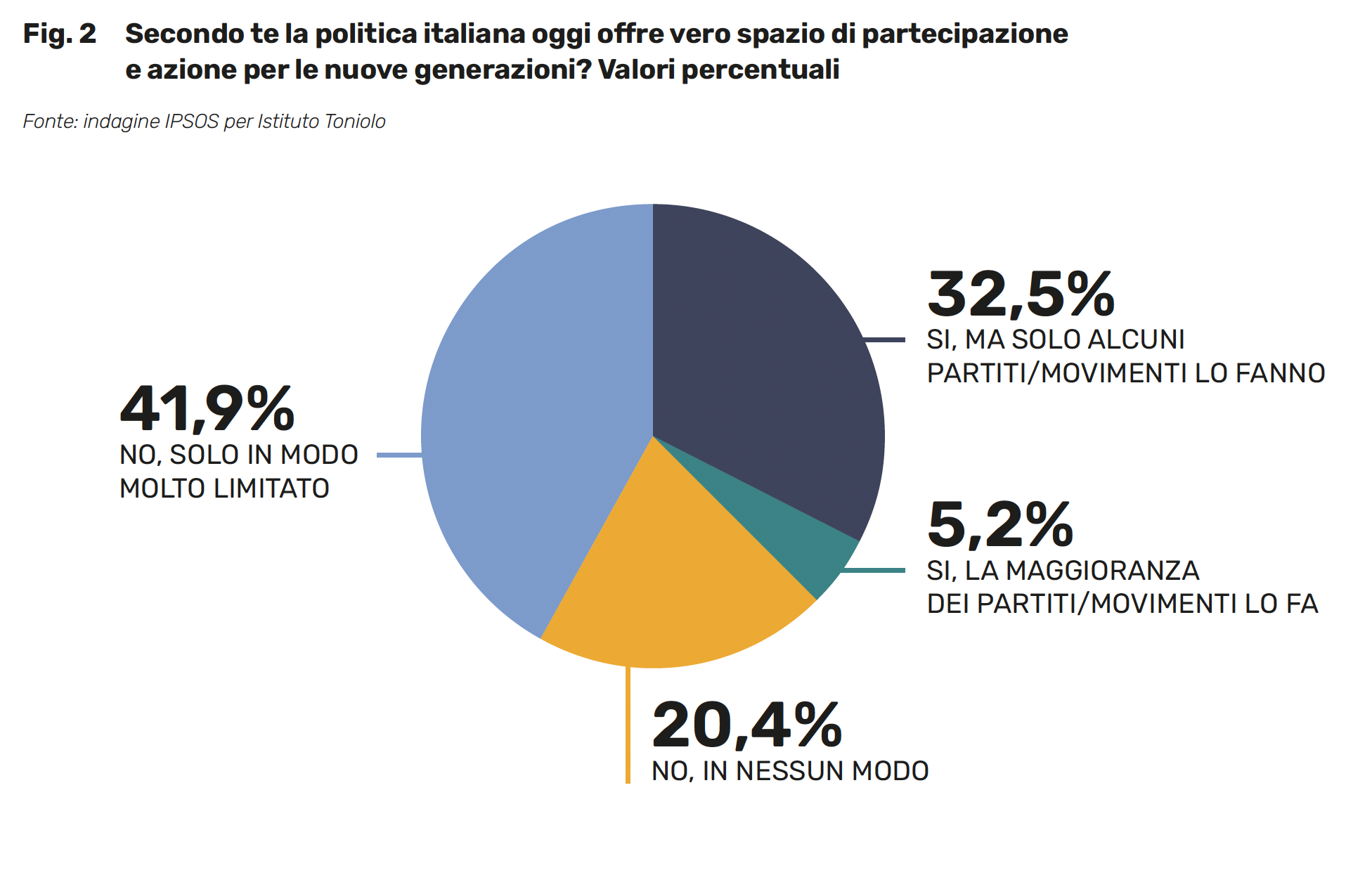

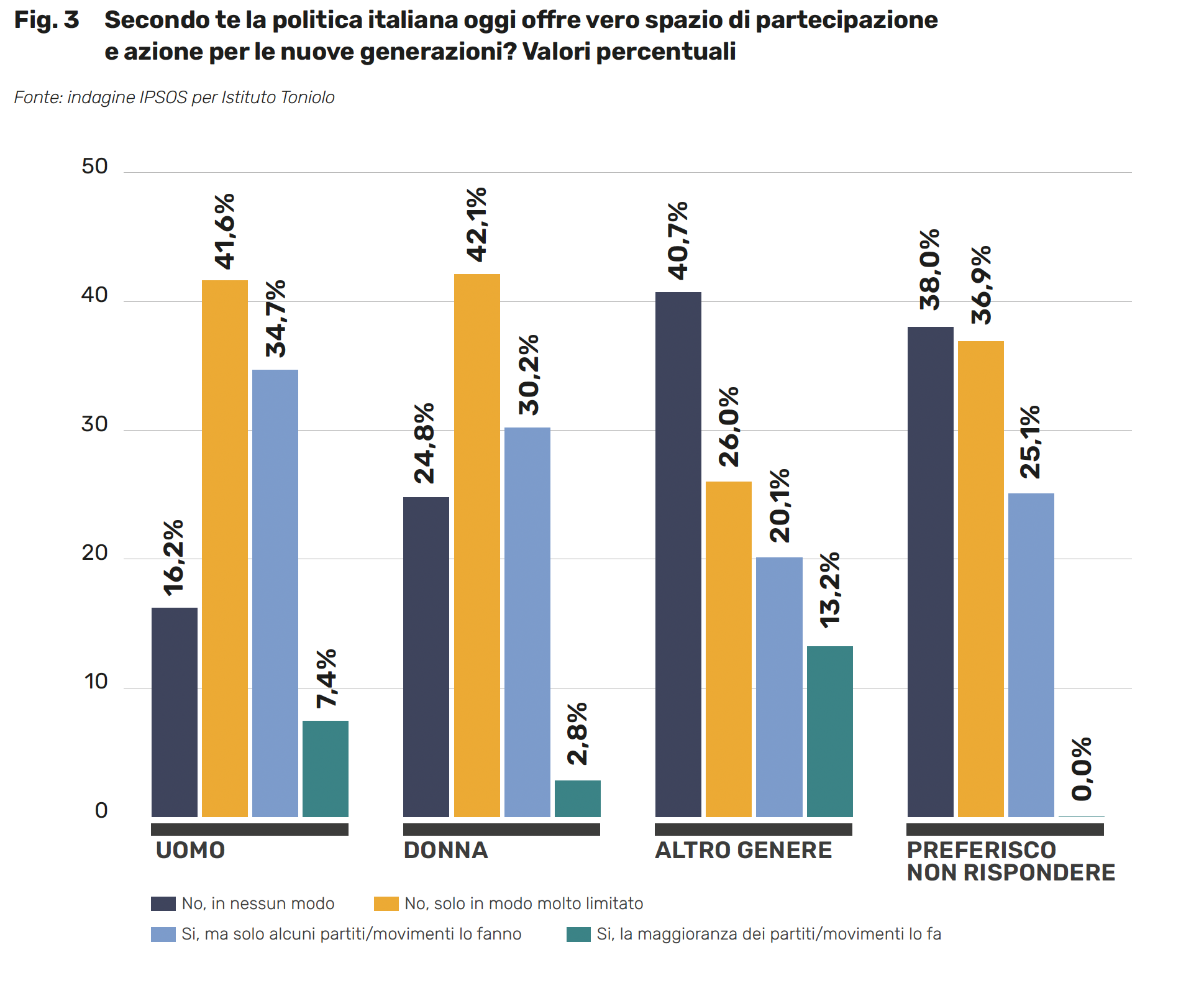

Nel complesso, le evidenze empiriche delineano un quadro in cui la maggior parte dei giovani si dichiara moderatamente o fortemente interessata alla politica, una proporzione nettamente superiore rispetto alla minoranza che esprime disinteresse verso di essa. A fronte di tale dato incoraggiante e in controtendenza con la retorica dominante, si può passare ad analizzare quanto le nuove generazioni percepiscano una reale presenza di canali di partecipazione. Oltre il 60% dei giovani, alla domanda se la politica italiana oggi offra vero spazio di partecipazione e azione per le nuove generazioni, risponde che attualmente non ci sono opportunità per i più giovani, o che queste ultime sono molto limitate. Circa un terzo dei rispondenti (32,5%) ritiene che alcuni partiti o movimenti offrano tali spazi e solo una esigua minoranza (pari al 5,2%) risponde in maniera affermativa.

Dai dati si evince una percezione di uno spazio di partecipazione e di azione molto limitato per i giovani a fronte invece di un interesse medio-alto, come visto sopra, dichiarato da più di tre quarti del campione.

E tale assenza di spazi offerti dalla politica viene segnalata in misura maggiore dalla componente femminile, come mostra la fig. 3. Se il 57,8% dei maschi risponde negativamente a questa domanda, tale percentuale sale di quasi 10 punti percentuali se consideriamo le risposte delle giovani intervistate (66,9%). Per converso, sono soprattutto i rispondenti maschi, seppur comunque con una percentuale esigua, a ritenere che i partiti o i movimenti offrano spazi di coinvolgimento (7,4%) rispetto a solo il 2,8% della componente femminile. La variabile genere, di nuovo, si rivela centrale influenzando negativamente la possibilità di accedere a contesti nei quali agire e far sentire la propria voce.

È inoltre plausibile ipotizzare che, se “partecipare presuppone anche un sentirsi parte” (Raniolo 2024: 29), tale percepita assenza di spazi di partecipazione in alcuni casi possa portare alla disaffezione nei confronti della politica stessa. Una percentuale molto elevata di rispondenti (76,6%) è concorde nell’affermare, infatti, che, se la politica italiana offrisse vero spazio di partecipazione e azione per i giovani, questo promuoverebbe una migliore visione della politica nel suo complesso. Le evidenze empiriche raccolte orientano il dibattito dal presunto disinteresse giovanile per la politica verso la questione cruciale della carenza di spazi dedicati alla partecipazione.

1.2 Una fiducia condizionata?

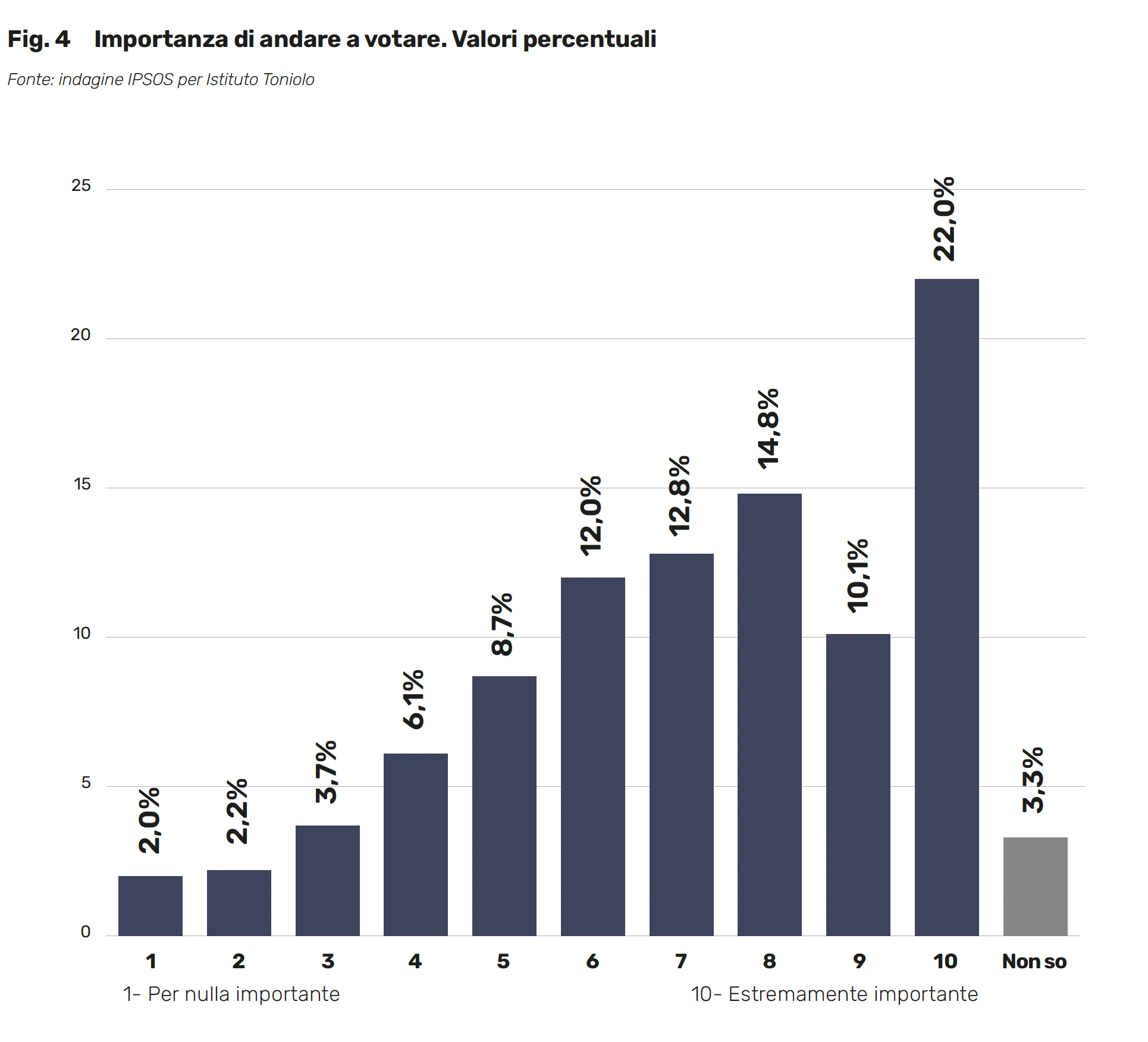

Per approfondire ulteriormente le considerazioni fin qui avanzate, occorre inserirle all’interno di un quadro più generale che riguarda la relazione tra i giovani italiani e la democrazia. In particolare, ci soffermiamo sul dato che rileva l’importanza che essi attribuiscono all’atto del voto. Nella scala da 1 a 10, la percentuale più alta di intervistati (il 22%) considera estremamente importante andare a votare. Se a questa cifra si sommano gli altri valori della scala più alti (dal 6 al 9: 49,7%), abbiamo un risultato molto chiaro: il 71,7% è convinto dell’importanza del voto.

Per alcuni versi, tale risultato non appare significativo, dal momento che si è tentati a credere che la fiducia verso le elezioni sia un dato acquisito. Oltre al fatto che comunque c’è un 14% di intervistati che indica valori bassi (1-4) e un 3,3% che risponde non so, in realtà, la fiducia nei confronti delle elezioni non è scontata, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni. Infatti, il ruolo delle elezioni è un aspetto delicato da legare anche alla fiducia nei confronti del sistema democratico. Qui si tocca un tema sensibile, perché tendenzialmente le giovani generazioni sono più esigenti di fronte alla democrazia. E una delle reazioni più immediate quando considerano insufficienti le risposte che mette in campo rispetto ai problemi è quella di disertare le urne. Non dimentichiamo che dal picco del 1953 (93,84%), si è giunti, nelle elezioni politiche italiane del 2022, al 63,91% di votanti, dati questi riferiti all’intera popolazione, quindi non solo ai giovani. Ma è un dato da tenere comunque sullo sfondo.

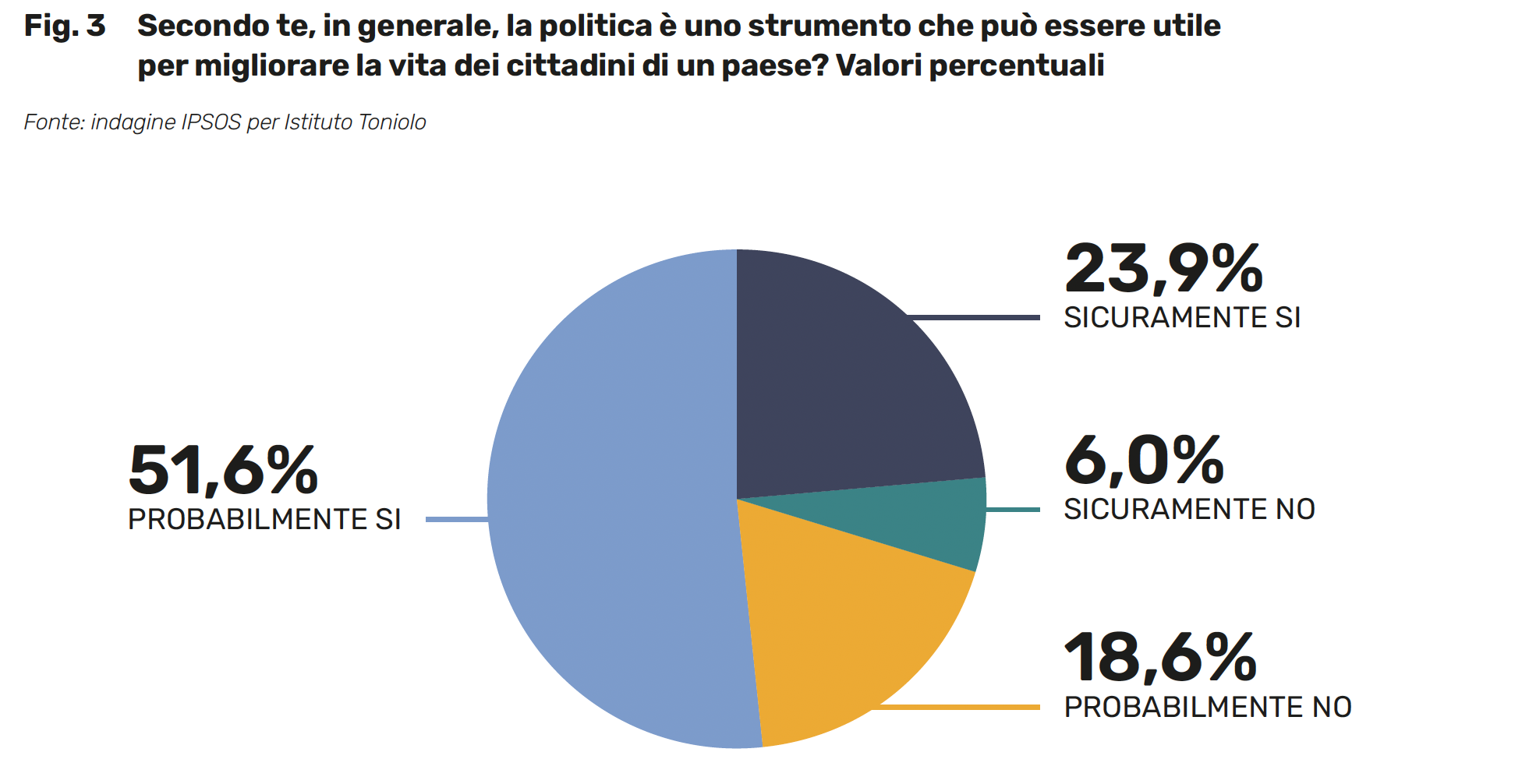

C’è un ultimo aspetto da mettere in evidenza e riguarda la percezione delle capacità della politica. Alla domanda se essa può essere uno strumento utile per migliorare la vita dei cittadini, coloro che rispondono sicuramente sì sono il 23,9%, mentre il 51,6% risponde probabilmente sì. La somma dei due dati crea un’ampia base potenziale sulla quale innestare le riflessioni presentate in questa sezione. In altre parole, l’idea che i giovani non siano interessati a partecipare e che non ritengano la politica importante deve essere sicuramente ridiscussa. A partire da tale conclusione, è dunque possibile analizzare nel dettaglio se e in che modo i giovani partecipano alla vita politica italiana.

2.0

Come cambia il modo dei giovani di partecipare

2.1 La partecipazione politica attraverso i partiti

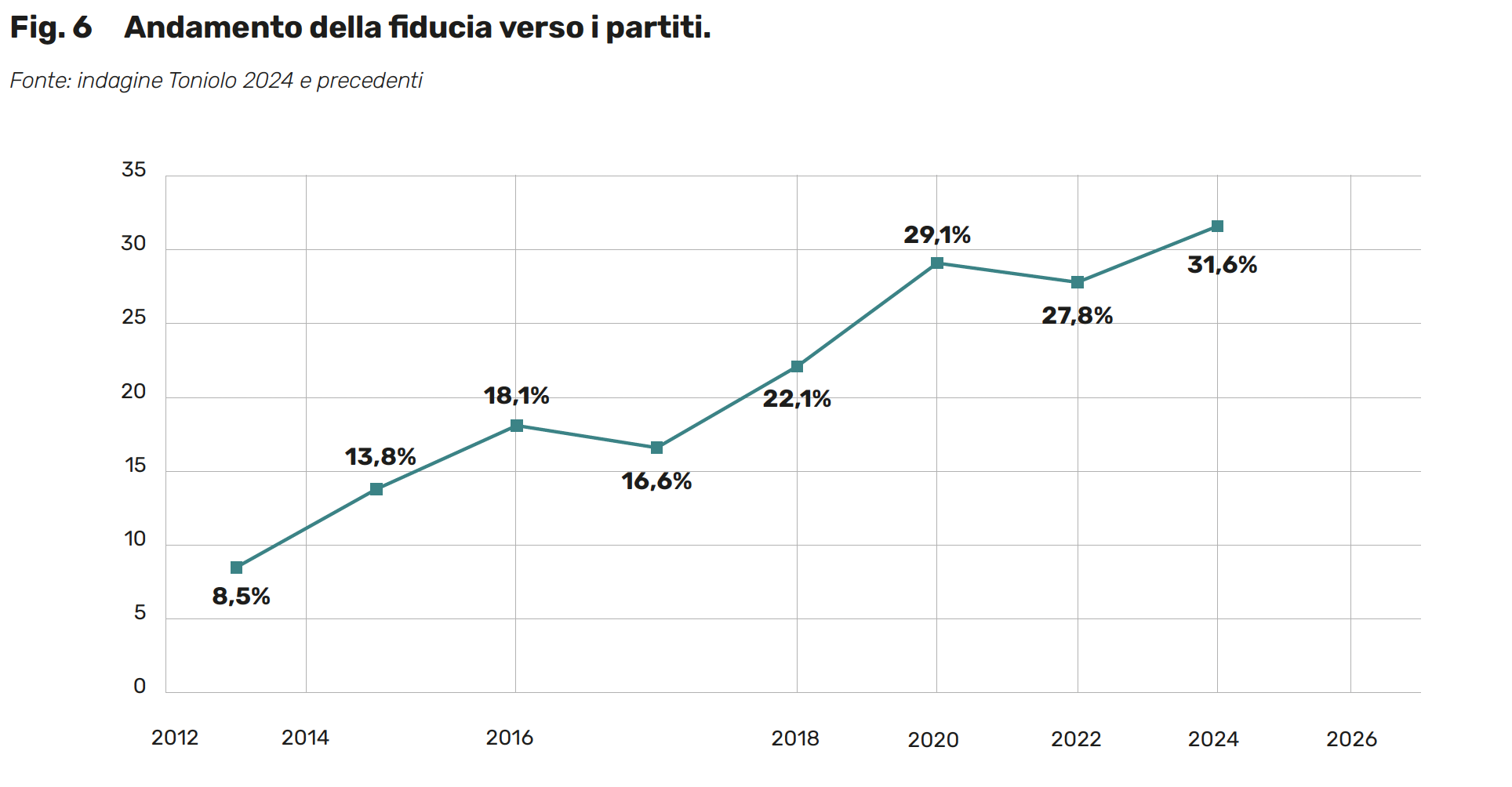

Per costatare chiaramente come è cambiata la partecipazione politica dei giovani, è sufficiente andare a verificare il livello di fiducia nei partiti, che, da anni, si attesta su livelli molto bassi. La nostra indagine conferma questo dato: infatti, è al 31,6% (maggiormente accentuata tra coloro che hanno una laurea – 36,3%, rispetto a coloro che hanno un diploma di scuola superiore – 30,6% – o altro titolo di studio – 29,2%). Ma emerge un dato da non trascurare: il dato appena riportato è il più alto dal 2012, da quando cioè viene rilevato nei rapporti dell’Istituto Toniolo, anno in cui si attestava all’8,5%.

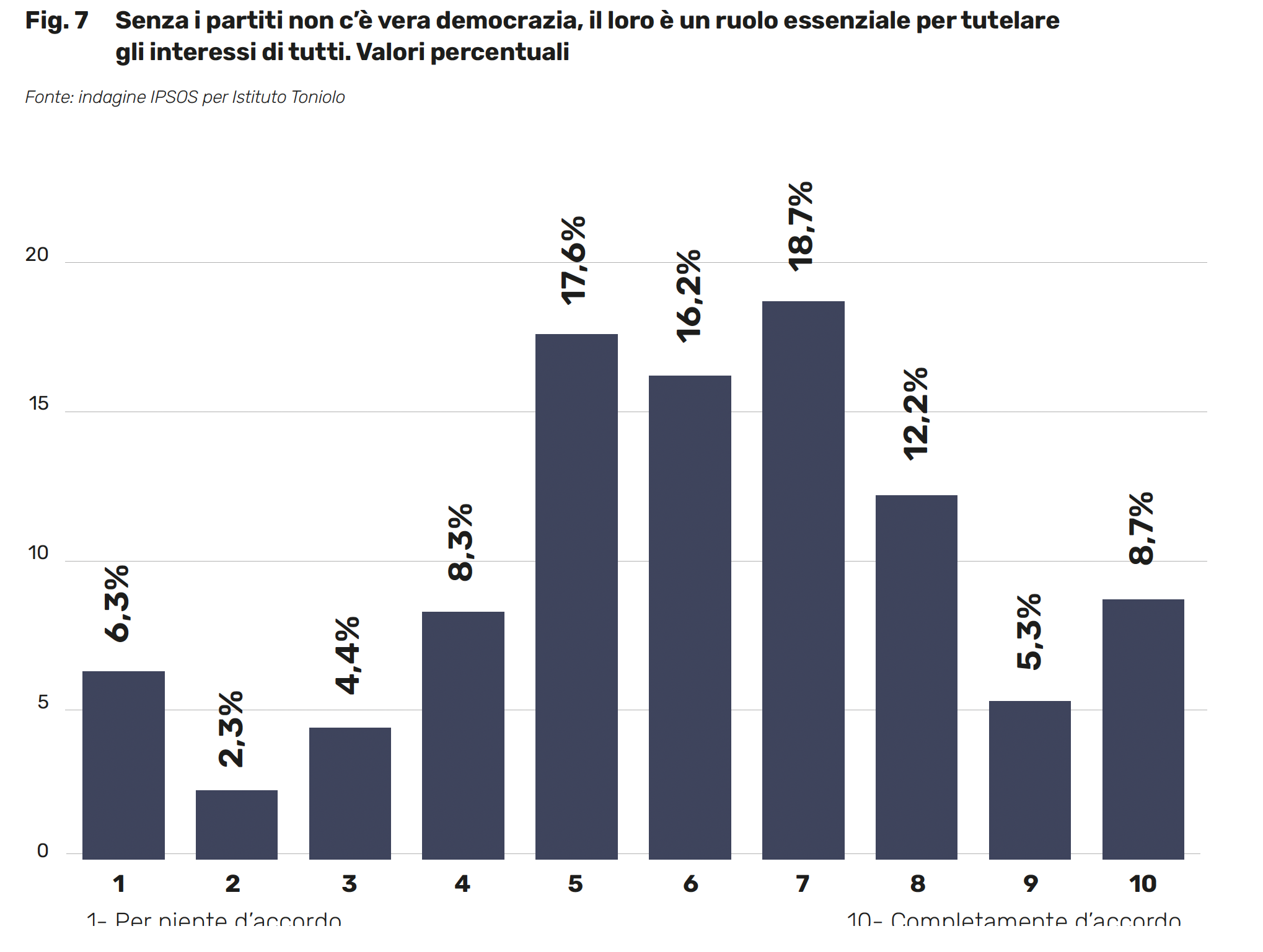

È quindi opportuno soffermarsi sul punto: è innegabile che il dato restituisce una scarsa fiducia, soprattutto se comparata a quella, per esempio, nei confronti del Presidente della Repubblica (55,2%) o nel volontariato (66,0%) o nella ricerca scientifica (74,3%). Tuttavia, segnalare che la fiducia nei partiti sia in risalita presso i giovani diviene interessante se affiancata a un altro dato, che emerge dai valori che vengono attribuiti all’affermazione secondo cui senza i partiti non c’è vera democrazia. A questa, il 6,3% risponde «per niente d’accordo» e, al polo opposto, l’8,7% «completamente d’accordo». Sono i valori intermedi quelli più alti, che ci inducono a rilevare come una fetta maggioritaria degli intervistati è ben consapevole del ruolo essenziale dei partiti per tutelare gli interessi di tutti. Infatti, da 7 a 10 risponde il 44,8%; da 1 a 4 il 21,4%. Più del doppio affermano il ruolo essenziale dei partiti.

Se può essere indicativo, si consideri che alla domanda se si è visitato il sito di almeno uno dei partiti (che si sono presentati alle elezioni europee scorse), quasi la metà (47,8%) ha risposto negativamente, ma con l’intento di farlo; mentre quasi il 36% non è interessato a farlo e solo il 16,5% ha dichiarato di averlo fatto. In sostanza, anche questo dato ci indica comunque un qualche interesse per i partiti o almeno conferma il loro riconoscimento come soggetti importanti per la definizione della propria scelta di voto. Certo, è pur significativo che alla richiesta di dichiarare se si partecipa alle attività di un movimento politico – quindi, in realtà, non perfettamente coincidente con quella del partito – quasi il 61% risponde mai, una o due volte l’anno (15,9%), alcune volte durante l’anno (17,1%), mentre spesso solo il 6,1%.

I due aspetti rilevati – costante aumento della fiducia nei partiti e consapevolezza della loro importanza per la democrazia – sono certamente correlati, ma sono stati volutamente indicati con domande differenti, anche perché indicano aspetti differenti. Se possiamo rilevare che i partiti sono presenti nell’orizzonte dei giovani come soggetti della democrazia, non dobbiamo però trascurare che la somma delle opzioni da 1 a 4 è pari al 21,3%, quindi oltre un quinto degli intervistati sostiene che i partiti non sono importanti, rendendo trascurabile il loro ruolo nelle procedure elettorali, nella formulazione delle politiche pubbliche, nella tutela degli interessi, nella selezione della classe politica.

Tali dati devono essere analizzati avendo presente un importante elemento di contesto: innanzitutto, i giovani intervistati non hanno vissuto per ragioni anagrafiche la stagione della democrazia dei partiti, ossia di quella fase storica del nostro paese durante la quale la presenza delle macchine partitiche era capillare e in molti casi pervasiva. Le loro risposte sono quelle di giovani che hanno sempre sentito parlare della crisi dei partiti e della loro trasformazione in soggetti liquidi quindi senza un forte apparato ideologico e organizzativo. Probabilmente, il fatto che questi aspetti siano al centro di un incessante dibattito che si protrae da almeno tre decenni ha influenzato la percezione delle giovani generazioni, le quali non riconoscono pienamentel’importanza dei partiti per un buon funzionamento della democrazia. È auspicabile che le agenzie educative si sforzino a riportare la consapevolezza che il ruolo dei partiti è centrale nelle dinamiche di un sistema democratico basato sulla rappresentanza, innanzitutto per garantire il pluralismo politico e sociale.

Chiaramente, un simile auspicio deve prendere atto fino in fondo dei cambiamenti avvenuti. In altre parole, la relazione tra giovani italiani e partiti politici non deve ridursi al rimpianto per il passato o alla riproposizione dei suoi schemi nelle dinamiche odierne. Se è giusto (ri)portare l’attenzione sul ruolo di mediazione dei partiti come strumenti per la partecipazione democratica, tale auspicio deve però integrarsi con le nuove modalità con le quali i giovani vogliono intervenire, discutere, incidere nel dibattito pubblico.

2.2 La partecipazione politica fuori dai partiti

Nel corso degli ultimi anni, le forme dell’agire politico dei giovani sono cambiate. Le nuove generazioni si sono in parte allontanate dalle modalità tradizionali e più istituzionalizzate di partecipazione politica verso una serie di azioni destrutturate, informali e orizzontali. Tale fenomeno può essere attribuito a una pluralità di fattori: da un lato, la carenza di spazi di partecipazione offerti dalle istituzioni politiche come sopra evidenziato; dall’altro, la necessità dei giovani di esplorare modalità inedite e autonome di protagonismo, in un contesto profondamente trasformato sia in termini di opportunità emergenti – come quelle offerte dalla sfera digitale – sia in termini di nuovi protagonisti che si sono inseriti nella sfera della politica, quali i già citati influencer, mutandone in parte il panorama. Di seguito, si prenderanno in analisi le modalità di engagement e attivismo dei giovani.

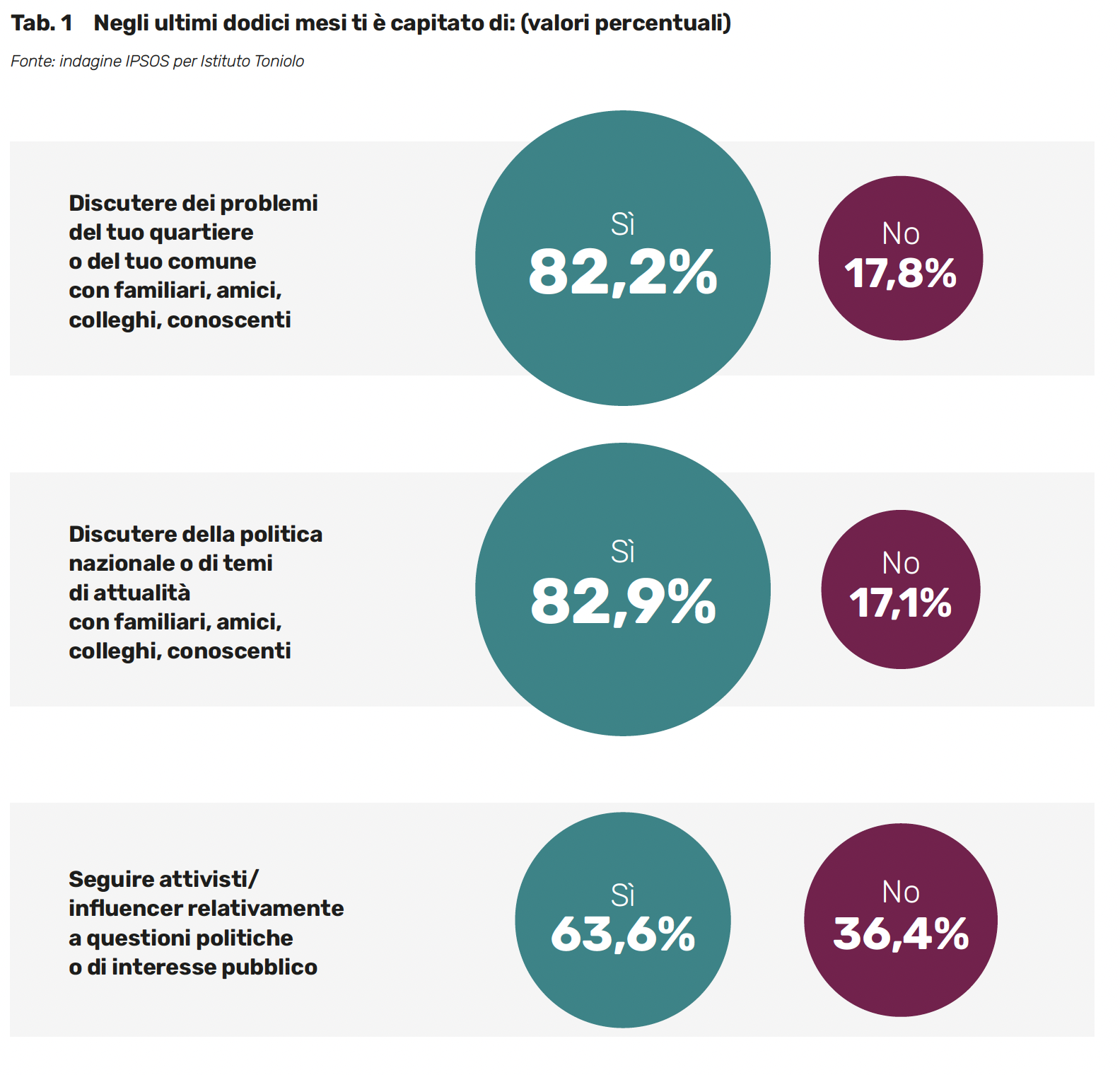

Per quanto riguarda le forme di engagement dei giovani (Tab. 1), più di 4 intervistati su 5 dichiarano di aver discusso negli ultimi 12 mesi problemi locali (relativi al proprio quartiere o comune) o temi di attualità con la propria cerchia sociale (familiari, amici, colleghi ecc.). Di particolare interesse è la significativa quota di giovani – pari al 63,6% – che afferma di seguire influencer su temi politici o di rilevanza pubblica. L’emergere dei social media ha trasformato profondamente i mezzi di diffusione delle informazioni, affiancandosi ai media tradizionali, quali stampa, radio e televisione, e contribuendo a diversificare e ampliare le fonti di conoscenza disponibili. Tuttavia, accanto a tali potenzialità, la letteratura nel campo della comunicazione, e in particolare della comunicazione politica, ha evidenziato anche le criticità associate a questi nuovi strumenti: pensiamo al ben noto fenomeno delle cosiddette echo chambers e ai rischi di manipolazione dell’opinione pubblica (Palano, 2020), nonché alla natura ambivalente delle tecnologie informatiche (Bonanomi, Introini, Pasqualini, Rosina 2025).

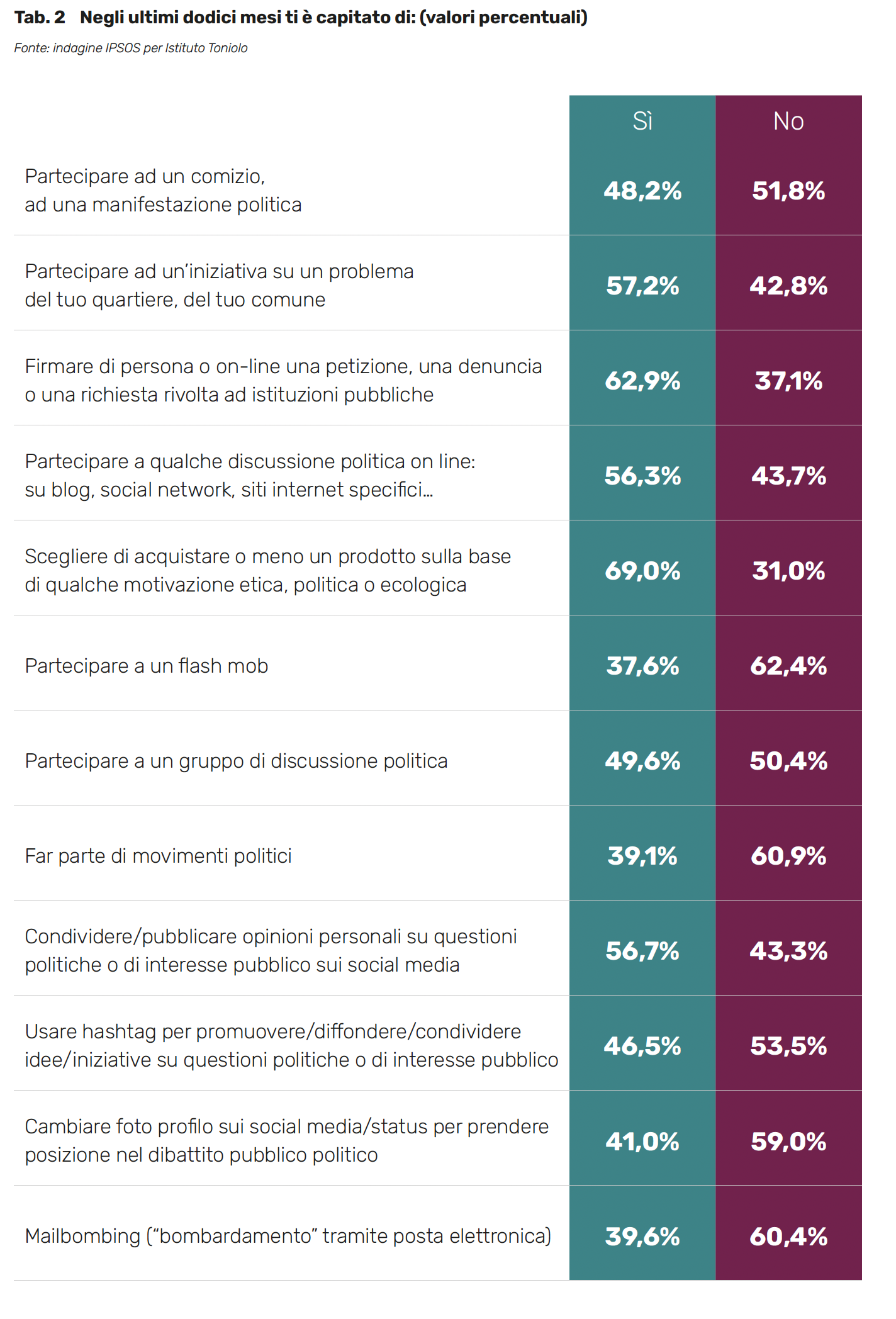

L’interesse per la politica può concretizzarsi in diverse forme di partecipazione, ciascuna delle quali richiede livelli variabili di impegno e di investimento temporale da parte dei partecipanti, in presenza oppure online. I dati raccolti (Tab. 2) ci mostrano come, tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, le forme di partecipazione più comuni includano il boicottaggio di prodotti (69,0%) e la firma di petizioni (62,9%), entrambe strettamente legate all’essere informati su alcune questioni di interesse comune. Si boicottano prodotti per motivi etici e politici, mentre le petizioni vengono firmate su questioni verso le quali si è sensibilizzati (oppure a seguito delle prese di posizione di personaggi pubblici, come avvenuto nella recente raccolta firme in occasione del referendum sulla cittadinanza). Inoltre, più di un giovane intervistato su 2 ha partecipato negli ultimi 12 mesi a iniziative riguardanti la propria comunità locale, come il quartiere o il comune, dimostrando che il contesto locale rappresenta un’importante arena per l’azione politica delle giovani generazioni. Quasi la metà dei rispondenti dichiara, inoltre, di aver preso parte, nell’arco degli ultimi dodici mesi, a manifestazioni politiche e, con una percentuale simile, di aver partecipato a gruppi di discussione politica. La percentuale di coloro che ha partecipato anche alle forme di partecipazione meno comuni tra i giovani, quali l’essere parte di movimenti politici, è comunque vicino alla soglia del 40%.

Altre forme di partecipazione rilevanti si svolgono nel mondo digitale: più della metà degli intervistati (56,3%) ha preso parte attivamente a discussioni politiche online e il 46,5% ha utilizzato hashtag per diffondere idee o iniziative su questioni politiche o di interesse pubblico (hashtag activism). Infine, un’altra modalità con la quale i giovani prendono posizione nel dibattito politico è cambiando la foto del profilo sui social media (41,0%) per sostenere una causa politica o sociale, esprimere solidarietà o sensibilizzare l’opinione pubblica su un determinato tema. Il mondo digitale offre quindi potenzialmente spazi diversificati di condivisione delle proprie idee e azione centrali per i giovani, dove (auto)produrre contenuti e articolare visioni alternative.

3.0

Scenari futuri. L’Italia nel 2035

La presente riflessione ha fornito una fotografia aggiornata sui giovani italiani, sul loro sguardo alla politica e sul loro coinvolgimento politico. Nella prima parte, i dati presi in considerazione hanno sfatato alcuni miti che li riguardano, a partire da un loro sostanziale disinteresse, tante volte evocato nel dibattito pubblico. Al contrario, come la rilevazione di Ipsos dimostra, i giovani italiani non esprimono disinteresse nei confronti della partecipazione politica, quanto piuttosto denunciano un sentimento di esclusione dagli spazi della politica. In breve, la grande maggioranza degli intervistati pensa che la politica italiana attuale lasci i giovani ai margini. Una constatazione del genere non può lasciare indifferenti le istituzioni, il mondo scientifico e quello dell’informazione. E deve essere posta alla base di un nuovo sguardo attraverso cui studiare il rapporto tra giovani e politica.

Innanzitutto, per analizzare la partecipazione in una democrazia liberale come è quella italiana non si può prescindere dal ruolo dei partiti. Da questo punto di vista, i giovani intervistati ne riconoscono l’importanza per il funzionamento dei processi rappresentativi, attestata anche dall’aumento della fiducia nei loro confronti, risalendo dai livelli molto bassi di circa un decennio fa.

Eppure, non ci si può limitare ai partiti. Abbiamo quindi deciso di soffermarci soprattutto sull’altra partecipazione, cioè su tutte quelle modalità attraverso le quali i giovani partecipano, più o meno attivamente, alla vita pubblica attraverso, in primo luogo, i social network (e non solo). Per alcuni osservatori, sono modalità del tutto trascurabili poiché non rappresentano veri e propri modi di partecipare attivamente alla vita democratica; ma i dati raccolti ci suggeriscono di non sottovalutarle. Con la persistente (e definitiva?) crisi delle forme tradizionali di partecipazione, sono proprio queste nuove modalità di intervento a definire un altro modo di fare la politica, che nei prossimi anni acquisterà molto probabilmente uno spazio crescente (Alteri L., Busso S., Piazza G., Raffini L., 2025).

Tra i diversi aspetti evidenziati, è sicuramente centrale quello relativo all’attenzione che i giovani dichiarano di avere rispetto a ciò che dicono, e che invitano a fare (e a votare?), gli influencer. Come ci si chiedeva in apertura, rappresentano una vera e propria nuova élite attiva in maniera costante sul palcoscenico della democrazia, capace di orientare anche le decisioni politiche attraverso forme di influenza e di sensibilizzazione specialmente sui giovani? Non pochi aspetti ci fanno propendere per una risposta positiva, che, per ora, è basata solo su segnali che emergono dalla presente analisi e che ci auspichiamo possano essere approfonditi attraverso indagini ancor più mirate. Certamente, si è aperta una nuova pagina del complesso rapporto tra gli italiani e le élite (Campati, 2024), che merita di essere messo sotto la lente di ingrandimento, soprattutto perché riguarderà il futuro delle italiane e degli italiani di domani. In particolare, riprendendo le preoccupazioni avanzate in apertura, non possiamo sottovalutare i rischi che potrebbero derivare da una (ulteriore) eccessiva semplificazione del linguaggio politico. In tal senso, si aprono prospettive interessanti anche rispetto al ruolo che potranno avere le istituzioni educative (scuole e università in primo luogo) nell’arginare una tale tendenza favorendo forme di cittadinanza consapevole.

Un ulteriore aspetto da non trascurare è relativo ai meccanismi e ai fattori di esclusione dalla politica, specie in un periodo caratterizzato da profonde fratture sociali e in un contesto di forte polarizzazione come quello attuale. Fattori quali il genere, il background migratorio e lo status socio-economico, insieme a quelli macrocontestuali, possono influenzare l’accesso e la permanenza negli spazi politici. Rimane da comprendere quanto l’allargarsi dello spettro delle forme di partecipazione abbia effettivamente ampliato le opportunità per tutti i giovani di partecipare. È forse necessario un nuovo equilibrio tra forme di partecipazione tradizionali – i partiti – e le nuove modalità emergenti?

In conclusione, la sfida analitica e metodologica è quella di comprendere i significati e le nuove forme di partecipazione politica e saperli rilevare con strumenti adeguati al nuovo contesto. La sfida civile è quella di monitorare attentamente i cambiamenti, più o meno profondi, che si verificano tra le giovani generazioni tentando di cogliere eventuali segnali che possano mettere a rischio la natura del nostro assetto istituzionale – e cercare di invertire la tendenza. Parlare di partecipazione politica giovanile significa, concretamente, parlare del presente e del futuro della nostra democrazia. Per usare l’efficace immagine di Francesco Raniolo (2024: 12), “la partecipazione può aprire una breccia nel futuro, ci permette di guardarlo con speranza piuttosto che con disperazione. Ha una potenzialità emancipatoria, ci spinge ad uscire dal cono d’ombra del nostro Io per connetterci all’alterità”. I segnali che raccogliamo ci orientano convintamente nella direzione della speranza.

Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, ipotizziamo tre scenari, sforzandoci di prevedere come potrà evolvere il rapporto tra giovani e partecipazione politica nell’Italia del prossimo decennio.

Scenario 1

Rassegnazione

Il primo scenario ipotizza il protrarsi, nei prossimi anni, di un contesto in cui lo spazio e le opportunità di partecipazione per i giovani rimangono limitate e le priorità e i bisogni da loro espressi restano senza risposta. Le difficoltà di accesso per i più giovani agli spazi istituzionali della politica (quali per esempio i partiti, come messo in luce dai dati raccolti nell’ambito di questa ricerca), sommate all’esclusione delle domande emergenti, rischiano di alimentare un crescente senso di apatia, disinteresse e distacco dalla vita politica e sociale da parte dei più giovani. Tale situazione di rassegnazione e allontanamento può condurre a una maggiore disinformazione, rafforzando quella retorica dominante che descrive le giovani generazioni come disinteressate, passive ed apatiche.

È proprio in tale situazione che l’allontanamento dalla politica rischia di riguardare un numero sempre maggiore di giovani, così come una crescente crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni. A ciò si aggiunge un ulteriore rischio: il vuoto lasciato dalla politica tradizionale potrebbe essere colmato da nuove forme di populismo, anche attraverso il mondo digitale, con il rischio di una maggiore manipolazione dell’opinione pubblica, specie se influenzata da attori riconosciuti – come gli influencer – i cui interessi sono però orientati da (legittime) logiche commerciali. L’erosione del rapporto tra giovani e istituzioni potrebbe, infine, compromettere la qualità della democrazia e la capacità del sistema politico di rispondere efficacemente alle trasformazioni sociali in atto

Scenario 2

Polarizzazione

In una seconda ipotesi, il persistere di uno scenario caratterizzato dall’esclusione dei giovani dagli spazi della politica, la scarsa o mancata ricezione delle loro istanze, nonché la repressione delle forme di espressione delle loro idee e posizioni politiche, possono alimentare un senso di marginalità e frustrazione tra i più giovani. Ciò può condurre a nuove forme di rivendicazione, da quelle più pacifiche ad espressioni di conflitto più radicali, contro l’assetto istituzionale. A tale scenario si associano diversi rischi quali un incremento della polarizzazione e dello scontro generazionale, rinforzati da una incomunicabilità tra giovani, generazioni che li hanno preceduti e istituzioni. È proprio in tale contesto che trovano nuova linfa fenomeni di radicalizzazione che portano a un definitivo allontanamento dagli spazi della politica tradizionali. L’erosione della fiducia nelle istituzioni e nei partiti rischia poi di impattare negativamente anche sulla coesione sociale, minando la capacità del nostro sistema democratico di rispondere in modo inclusivo alle esigenze emergenti.

Scenario 3

Rafforzamento della democrazia e della partecipazione

I rischi sopra descritti, esito di contesti di chiusura nei confronti delle giovani generazioni, possono essere evitati promuovendo l’apertura di spazi istituzionali (e non) dedicati ai giovani, l’ascolto delle loro istanze e la ricezione delle loro priorità nei processi decisionali. In presenza di tali condizioni, il senso di appartenenza e coinvolgimento delle nuove generazioni nella sfera pubblica e nella società nel suo complesso ne uscirebbe rafforzato. Tale approccio promuoverebbe il protagonismo giovanile attraverso una accresciuta partecipazione politica e sociale, favorendo così la produzione di idee innovative capaci di offrire un nuovo impulso allo sviluppo del paese. La concretizzazione di un’ipotesi simile passa ovviamente attraverso un accoglimento pieno (ma auspicabilmente non acritico) delle nuove forme di partecipazione promosse dai giovani. Così facendo si potrebbe aprire una nuova fase della democrazia: alle forme di partecipazione politica ibrida – ormai acquisite – c’è la possibilità che si possano affiancare anche forme di rappresentanza politica ibrida? Un quesito che non può che rimanere aperto, ma sul quale vale la pena iniziare a porre l’attenzione, anche rispetto alle prospettive dischiuse dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Le ricadute positive di questo scenario includono una maggiore coesione sociale, grazie a un dialogo intergenerazionale più inclusivo, e alla costruzione di percorsi di partecipazione condivisi. La valorizzazione delle istanze giovanili all’interno delle politiche pubbliche non solo favorisce la fiducia nelle istituzioni, ma contribuisce anche a rafforzare la qualità della democrazia.